第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ

公開日:

:

最終更新日:2016/05/14

法改正情報

第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎年、必ずと言ってよいほど出題さる箇所ですのでチェックしてください!

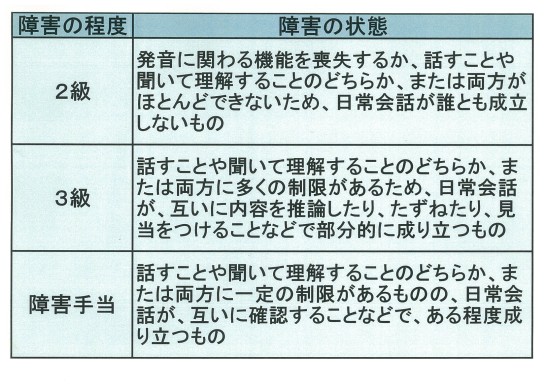

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。

1.音声又は言語機能の障害

各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示するなど。

2.腎疾患による障害

腎移植についての障害等級を維持する期間を見直し、移植後1年は従来の等級を維持、それ以降は状況を踏まえて認定を行うことなど。

3.排せつ機能の障害

人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を「手術を施行した日」→「6か月を経過した日」に見直すなど。

4.聴覚の障害

新規に聴覚の障害による障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うなど。

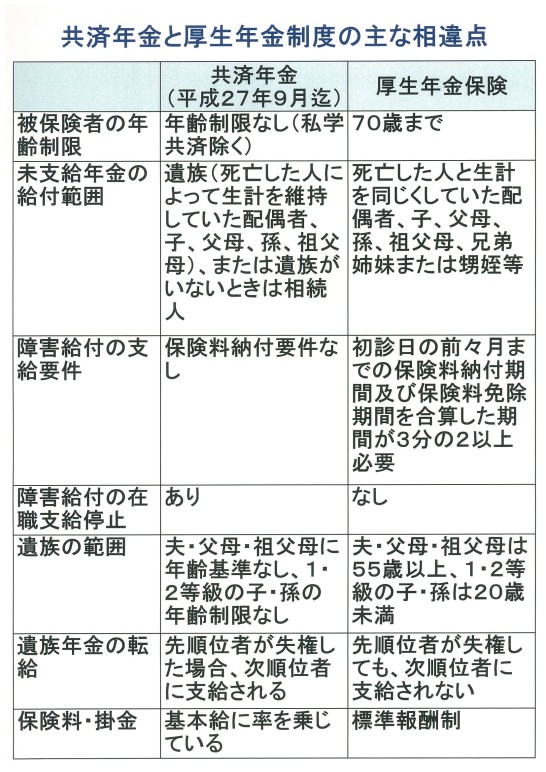

厚生年金保険と共済年金の一元化【平成27年10月】

民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、今後は厚生年金に統一されることになりました。

女性活躍推進法が成立【平成28年4月】

職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定され、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定、届出、従業員への周知・公表などが新たに義務づけられることになりました。(従業員301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務)

女性活躍推進法とは

国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用する企業は、

①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

②その課題を解決する行動計画の策定・届出

③女性の活躍に関する情報の公表

を行わなければなりません。ただし300人以下の中小企業は努力義務となっています。

女性活躍推進法の詳細

①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性の割合」などについての状況を把握・分析することが義務付け。

②その課題を解決する行動計画の策定・届出

行動計画には、1.計画期間、2.数値目標、3.取組み内容、4.取組みの実施期間を盛り込む必要がある。

③女性の活躍に関する情報の公表

優秀な人材確保と競争力向上につなげるための、女性の活躍に関する情報の公表を義務付け。

女性活躍推進法の特徴

女性活躍推進法の最大のポイントは、「情報公開」の義務があること。

国や地方公共団体、病院、学校、などさまざまな組織に公表が義務化されることにより、女性の活躍推進に向けた社会全体の「底上げ」を期待されています。

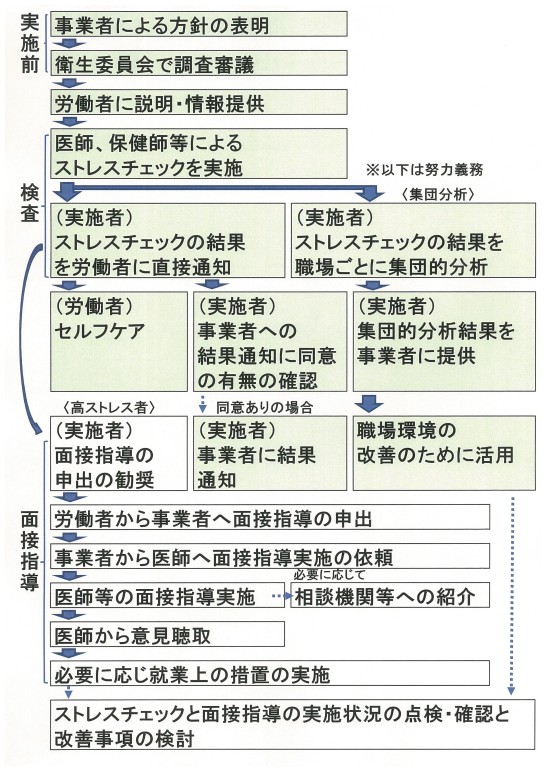

ストレスチェック制度【平成27年12月】

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が施行になりました。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。

検査は、労働者からストレスに関する質問票に記入してもらい、それを分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。

対象となる事業所

労働者が50 人以上いる事業所では、毎年1回この検査を全ての労働者に対して実施することが義務となります。

※労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者や、契約期間が1年未満の労働者は義務の対象外です。

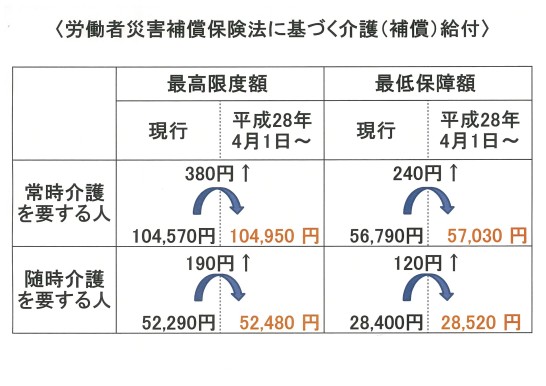

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ【平成28年4月】

平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平成28年4月1日より、労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を、120円~380円引き上げることに決定しました。

⇒労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ

⇒労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ

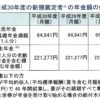

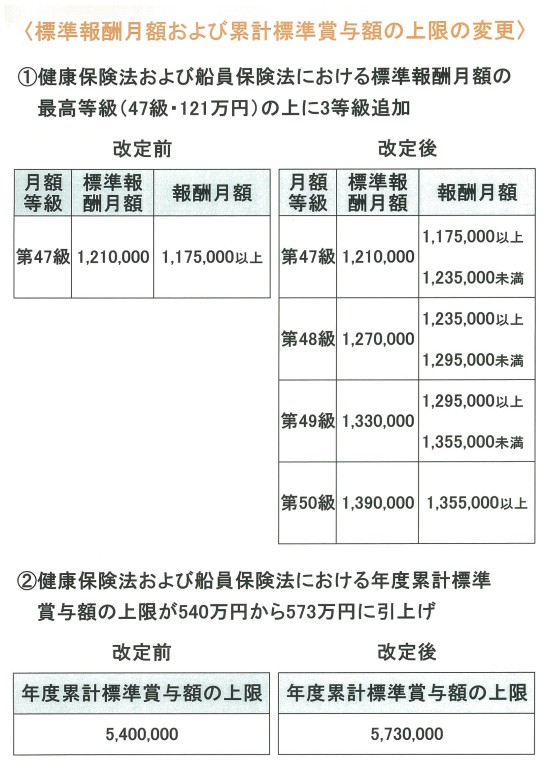

健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定【平成28年4月】

平成28年4月1日から健康保険および船員保険の標準報酬月額の上限が引上げられ、現在の標準報酬月額の最高等級(第47級・121万円)の上に第48級から第50級の3等級が追加されます。

また、累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引上げになります。

⇒健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定

⇒健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定

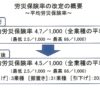

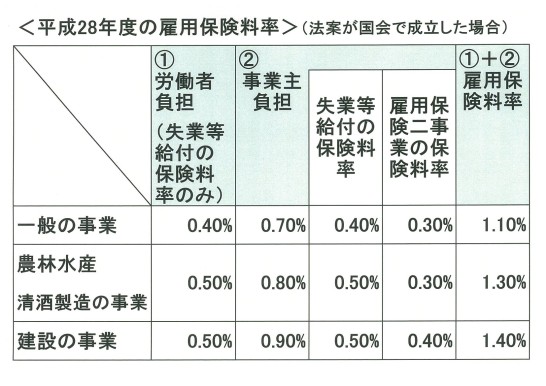

平成28年度雇用保険料率【平成28年4月】

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業で1.10%、農林水産・清酒製造業で1.30%、建設業で1.40%となります。

シルバー人材センターの業務拡大【平成28年4月】

厚生労働省はシルバー人材センターの就業時間規制を緩め、週20時間以下としてきた就業時間を週40時間に引き上げるとともに、10日程度に限っている月当たりの労働日数制限もなすことで、就業可能な業務の選択肢を拡大します。

要件

シルバー人材センターの業務拡大が派遣会社などの民業圧迫にならないよう、指定・監督権限を有する都道府県知事が、対象となる地域や業務範囲を明確に規定するなど一定の要件を課す予定となっています

傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更【平成28年4月】

平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。

平成28年3月31日までの1日あたりの支給金額

休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3

⇓

平成28年4月1日からの1日あたりの支給金額

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

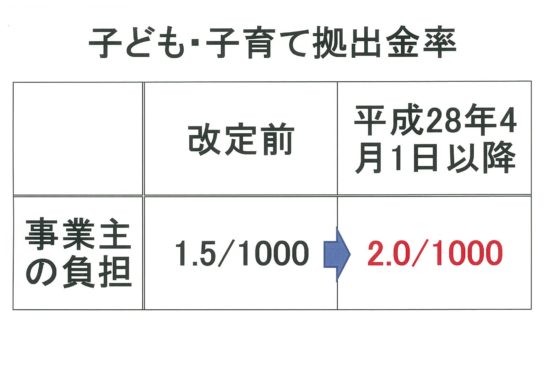

平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率の引上げ【平成28年4月】

平成28年度4月1日以降の子ども・子育て拠出金率は、現行の1,000の1.5(0.15%)から0.05%引き上げられ1,000分の2.0(0.2%)となりました。

⇒平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ

⇒平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ

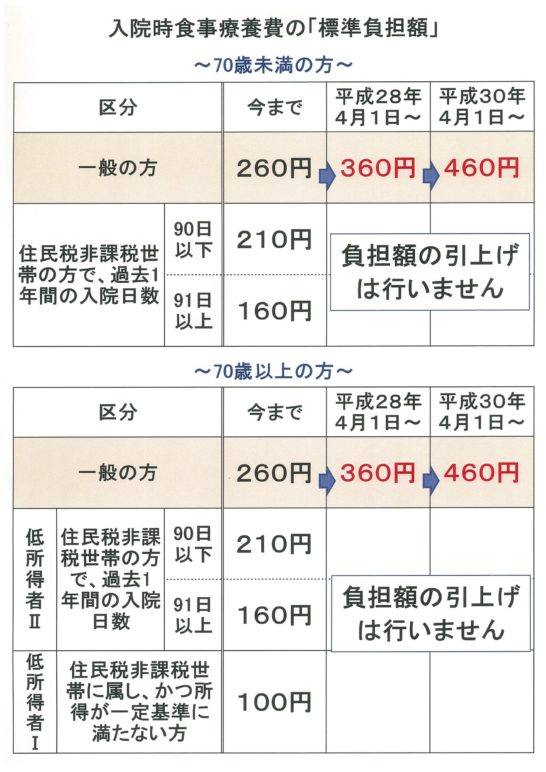

入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月】

一般の方の標準負担額は、平成28年4月から1食あたり100円引き上げて360円に、平成30年4月には460円に引き上げる予定です。

負担の金額は所得区分などによって区別され、住民税非課税世帯の方などについては、以下のようになります。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月】

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および合理的配慮の提供が義務となりました。

おもな改正点は、以下の3点です。

障害者に対する差別の禁止

募集・採用、賃金や昇進などの雇用に関するさまざまな場面で、障害者であることを理由とする差別が禁止になります。

合理的配慮の提供義務

障害者が、職場で働くにあたっての支障を改善することが義務付けられます。

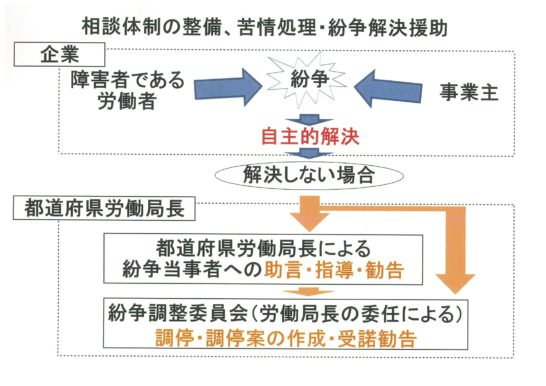

相談体制の整備、苦情処理・紛争解決援助

事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備することや、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関する事項について、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされます。

↓雑誌等にも、詳しい内容が掲載されていますので参考にしてください。

無敵の社労士 (3) 今こそポイント総整理 2016年合格目標

※詳しい内容は、厚生労働省HPなどで確認してください。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)

平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変

-

-

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、

-

-

中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】

厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。 中小企業にお

-

-

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率

-

-

健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日

-

-

平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ

平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立

-

-

厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】

財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。

-

-

専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】

平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か

-

-

労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し

労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに

-

-

改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2

⇒

⇒