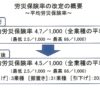

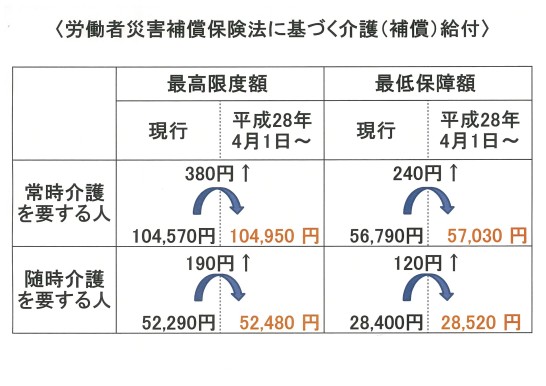

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)

厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平成28年4月1日より、労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を、120円~380円引き上げることに決めました。

介護(補償)給付とは

介護(補償)給付は、業務災害又は通勤災害により被災し、障害の状態が重度のため、親族又は友人・知人などから常時介護または随時介護を受けている方に対して、その介護費用の実費補填として支給されるものです。

ただし、病院または診療所に入院している場合や介護老人保健施設または特別養護老人ホームなどに入所している場合は、十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから支給対象となりません。

支給の要件

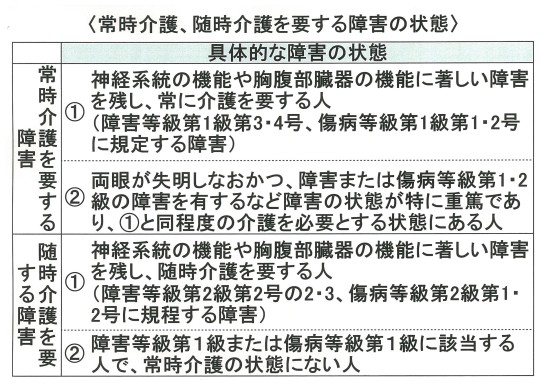

1.一定の障害の状態に該当すること

一定の障害の状態に該当することが要件で、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。障害の状態は以下のとおりです。

2.現に介護を受けていること

3.病院や診療所に入院していないこと

4.介護老人保健施設や特別療養老人ホームなどに入所していないこと

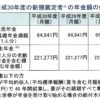

支給額

介護(補償)給付は、月ごとに支給されることになっており、その支給額は1月につき次の要介護区分に応じ、それぞれ次のとおりとなっています。

常時介護を要する被災労働者

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、104,950円を上限)を支給

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、

1)介護の費用を支出していない場合には、一律定額として57,030円を支給

2)介護の費用を支出しており、その額が57,030円を下回る場合には、一律定額として、57,030円を支給

3)介護の費用を支出しており、その額が57,030円を上回る場合には、その額(ただし、104,950円を上限)を支給

随時介護を要する被災労働者

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、52,480円を上限)を支給

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、

1)介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,520円を支給

2) 介護の費用を支出しており、その額が28,520円を下回る場合には、一律定額として、28,520円を支給

3)介護の費用を支出しており、その額が28,520円を上回る場合には、その額(ただし52,480円を上限)を支給

(注)平成28年4月改定

スポンサーリンク

関連記事

-

-

国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大

国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が

-

-

改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2

-

-

女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】

職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の

-

-

高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)

平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、7

-

-

産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社

-

-

健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日

-

-

法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?

健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適

-

-

国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】

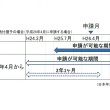

国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間

-

-

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大

平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に

-

-

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月1日~】

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および