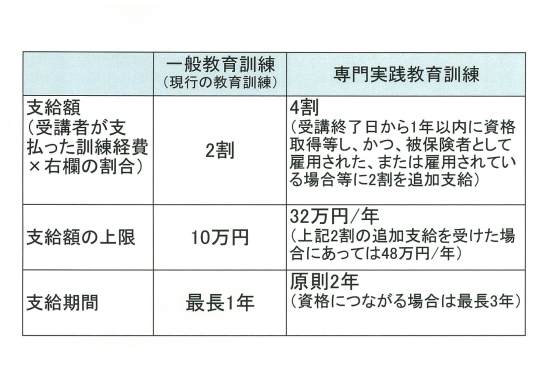

教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より

新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を受講した場合に、給付金の給付割合が引き上げになりました。また、45 歳未満の離職者に対して、「教育訓練支援給付金」が創設されました。

教育訓練費の拡充

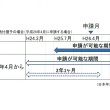

教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な「専門実践教育訓練」として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合等に、

・給付を受講費用の4割に引き上げる

・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する

など拡充されました。

なお、現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま利用できることとなっています。

給付制度の対象者は

10月1日以降の教育訓練給付制度は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類となります。

「専門実践教育訓練」に対する教育訓練給付金の支給対象となる人は、①又は②に該当する場合です。

①10月1日以降に、初めて受給する人

受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

②10月1日以降に2回目以降として受給する人

前回の受給開始日から次の「専門実践教育訓練」の受給開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

支給対象の資格は

次の(1)~(3)の教育訓練のうち、受験率や合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

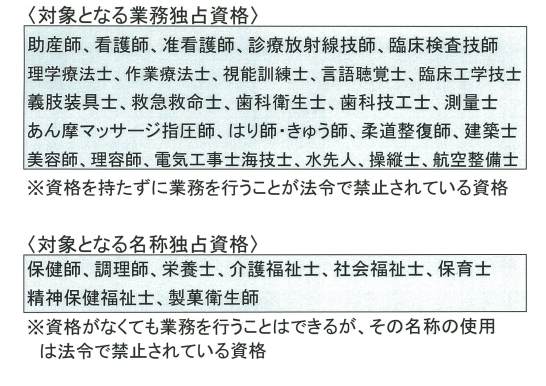

(1)業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

訓練期間は1年以上3年以内とし、職業開発局長の定める1年未満の養成課程も含まれます。

「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格です。

「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格です。

(2)専門学校の職業実践専門課程

訓練期間は2年で、専修学校の専門課程のうち企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものが該当します。

(3)専門職大学院

訓練期間は2年または3年で、高度専門職業人の養成を目的とした課程が該当します。

「教育訓練支援給付金」の創設

45歳未満の離職者が、10月1日以降に「専門実践教育訓練」を受講し、初めて教育訓練給付を受給する場合、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が、受講中に支給されます。なお、この制度は平成31年3月31日までの暫定措置制度です。

↓ランキング参加しています!

スポンサーリンク

関連記事

-

-

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更

失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり

-

-

第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ

第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎

-

-

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語

-

-

育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】

これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1

-

-

国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】

国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間

-

-

障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】

障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利

-

-

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)

厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平

-

-

シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センタ

-

-

厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】

財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。

-

-

雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す