中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】

厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。

中小企業における育児休業取得・職場復帰を支援するための、両立支援等助成金の中小企業両立支援助成金に「育休復帰支援プランコース」を創設した。

支給対象となる中小企業事業主は、労働者の育児休業取得・職場復帰を円滑にするため、「育休復帰プランナー」の支援を受け「育休復帰支援プラン」を作成します。

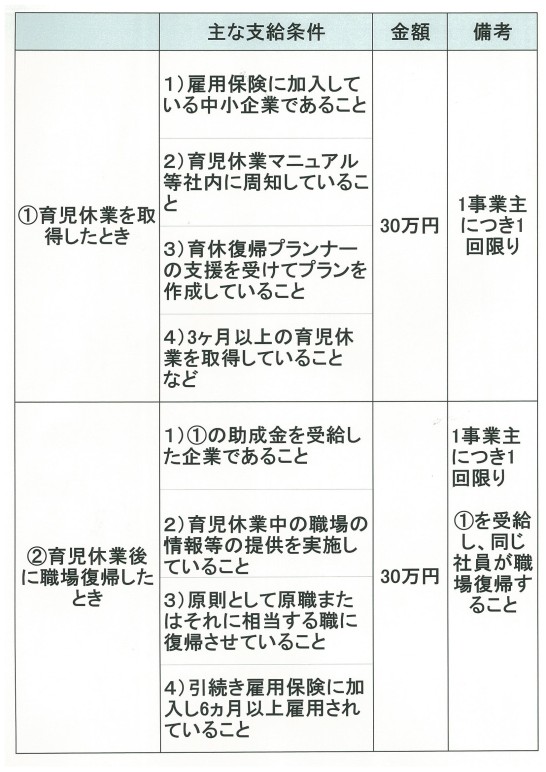

そして、それに基づく取り組みを行い、社員が育児休業を取得および職場復帰した場合に下記の金額が支給されます。

(中小企業とは、例えばサービス業の場合では、資本金5,000万円以下または常時雇用労働者数100人以下の企業です。)

育休取得時助成金

中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け「育休復帰支援プラン」を作成・実施し、当該予定者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合に30万円が支給されます。

支給は1事業主につき1回までです。

[主な支給要件]

①雇用保険に加入している中小企業であること

②その雇用する被保険者について、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成し、そのプランに基づき育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施させていること

③育児休業開始前までに育休復帰支援プランを育児休業マニュアル等に規定し、社内全体に周知していること

④当該被保険者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業期間を含む)を取得していること

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ること。また同計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

職場復帰時助成金

中小企業事業主が、「育休復帰支援プラン」の実施により、育児休業中の情報提供・面談など復帰支援を行い、育児休業取得者が職場復帰後6ヶ月以上雇用された場合に30万円が支給されます。

支給は1事業主につき1回までです。また育休取得時助成金を受給し、同じ社員が職場復帰することが条件です。

[主な支給要件]

①育休取得時助成金を受給した中小企業であること

②当該被保険者が育児休業終了後、引続き雇用保険に加入し6ヶ月以上継続して雇用されていたこと

育休復帰支援プランとは

育休復帰プランナーの支援を受け、労働者が円滑に育児休業を取得し、職場復帰できる支援策について事業主が作成するプランです。(プラン作成の際には、かならず育休復帰プランナーの支援をうけることが必要です)

育休復帰プランナーとは

厚生労働省が委託する事業者の委嘱を受け、事業主が育休復帰支援プランの作成する際について、相談対応やアドバイスをする専門家です。(社会保険労務士、中小企業診断士など)

スポンサーリンク

関連記事

-

-

法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?

健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適

-

-

雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~

平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり

-

-

在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)

在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総

-

-

所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました

年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と

-

-

産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社

-

-

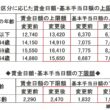

雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】

平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは

-

-

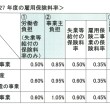

平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】

平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.

-

-

障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】

障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利

-

-

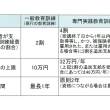

教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より

新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定

-

-

第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】

メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設 厚生労働省は、「