平成26年4月からの法改正情報まとめ

平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なものについてまとめました。

年金制度

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱変更

掛捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、消滅時効を援用せず死亡一時金を支給する取扱いとなりました。

未支給年金の請求権者の範囲が拡大

今までは、未支給年金(亡くなった者に支給されるはずであった未払い年金)を受けとれる遺族の範囲はなくなった者と生計を同じくしていた、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹でした。

改正後はこれに加えて上記以外の3親等の親族

・甥、姪

・子の配偶者

・叔父、叔母等

などに、遺族の範囲を広げる改正が行われました。

父子家庭も遺族基礎年金の受給対象

今まで父子家庭は遺族基礎年金の受給対象者とはなっていませんでしたが、4月より受給対象者が「子のある配偶者」または「子」となり、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるよう改定になりました。

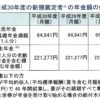

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3%)をあわせた改定がされるため、0.7%(▲1.0+0.3)の引下げとなりました。

所在不明の年金受給者に係る届出が義務化

今までは年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合届出不要でしたが、改正後はその方と同じ世帯に属していた方が、所在不明である旨の届出を提出することが義務化されました。

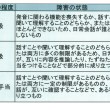

障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和

省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合

〈眼・聴覚・言語機能の障害〉

両眼の視力の和が0.04以下など

〈肢体の障害〉

両上肢の全ての指を欠くものなど

〈内部障害〉

心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したものなど

〈その他の障害〉

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているものなど

国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました

平成26年4月からは保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様)

厚生年金基金制度の見直し

特例解散などの創設により、基金の解散・代行返上等を進めるとともに、他制度への移行支援等のための措置をあわせて講ずることなどにより、公的年金と企業年金の役割分担、企業年金の事業主・加入員の役割とリスクの範囲を再整理するものとなっています。

制度改正の内容

①施行日以後は厚生年金基金の新設は認められません。

②特例解散制度の見直し(申請期限は施行日から5年間の時限措置)

●分割納付の特例(代行割れ基金が対象)

1)事業所間の連帯債務をはずす

2)利息の固定金利化

3)最長納付期間の延長(15年→30年)

●解散認可基準の緩和

代議員会における法定議決要件を「代議員の定数の4分の3以上による議決」から「代議員の定数の3分の2以上による議決」に変更しました。

③施行日から5年後以降は、基準を満たさない基金については厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴き解散命令を発動できる。

④上乗せ給付の受給権保全を支援するため、他の企業年金等への積立金の移行についての特例を設ける。

産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。免状対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人です。なお保険料の免除は平成26年4月分以降が対象となります。免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。

労働保険

労災保険に係る事業細目の削減・見直し

現在の細目が多すぎこれを整理するため、また、労働人口が増えている業種では細目の新設のため、「製造業」と「その他の各種事業」で事業細目の再編が行われました。

「製造業」

現在ある160の事業細目が廃止

「その他の各種事業」

①情報サービス業では労働者数が増加していることから、日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」を範囲とする「情報サービス業」を新設

②医療保険業の労働人口が拡大していることから、「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して事業細目を設定

③労災保険実務の簡便性を高めるため「認定こども園」「幼稚園」「保育所」それぞれの事業細目を新設

育児休業給付の充実

現在は、育休給付は原則として子どもが1歳になるまでの間、休業開始前賃金の50%を支給しています。4月1日からは、休業開始前賃金の50%と定めている給付率を、半年間に限って67%に引き上げられます。

就業促進手当(再就職手当)の充実

現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヶ月間定着することを条件に基本手当の支給算日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分を一時金として追加に支給することになりました。

第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率「0.35」が新設

船員保険の労災保険への統合から3年間の実績に基づいて、平成26 年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用となるため、厚生労働省は船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設け、平成26 年4月1日から改正省令が施行されました。

介護保険

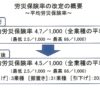

介護保険料率の引き上げ

平成25年度は保険料率を維持しても70億円程度の赤字で落ち着くと見込まれたことから、保険料率を1.55%と前年同率とされましたが、26年度は数百億円程度の赤字が見込まれるため1.72%へ介護保険料が引き上げられました。

社会保険全般

現物給与の額の改定

労働保険および社会保険に係る厚生労働大臣が定める現物給与の価額についての一部が改正されました。

現物給与の価額は都道府県別に決められており、食事で支払われる報酬等の「1人1月あたりの食事額」の最高額は東京都の19,200円、最低額は岩手、秋田、岡山、徳島、佐賀、熊本、長崎の17,100円となりました。

住宅等で支払われる報酬等の「1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)」の最高額は東京都の2,400円、最低額は青森県の840円となっています。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す

-

-

傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)

平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変

-

-

シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センタ

-

-

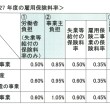

平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】

平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.

-

-

平成28年度雇用保険料率(平成28年4月1日から引下げ予定)

労働政策審議会は昨年12月24日、平成28年度の雇用保険料率を1.35%から1.10%に引き下げる建

-

-

第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ

第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎

-

-

労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し

労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに

-

-

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語

-

-

ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ

-

-

労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】

労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主

スポンサーリンク

- PREV

- 労働保険の年度更新

- NEXT

- 社会保険Q&A ~時間単位の有給休暇~