専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案【施行予定:平成27年4月1日】

公開日:

:

法改正情報 有期雇用特別措置法案, 無期転換申込権

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」(有期雇用特別措置法案)が平成26年11月28日に公布されました。来年4月1日に施行される予定となっていますが、施行に伴い企業の実務に大きな影響がありそうです。

無期転換申込権とは

この法案を理解するには、まず、労働契約法の「無期転換申込権」を把握しておいたほうが良いでしょう。

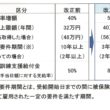

「無期転換申込権」を簡単に説明すると、これまでの契約期間が5年を超える有期労働者から使用者に対して,無期労働契約への転換の申出があった場合に無期労働契約が成立するというものです。今回の改正法案は、上記の無期転換申込権の例外を設けることになります。

対象者となる労働者

今回の対象となる労働者は以下の方です。

①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門知識等を有する有期雇用労働者

②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

具体的な内容

①の労働者(高度専門労働者)について

高度専門労働者とは、「一定の国家資格保有者」「年収1,075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナー」等が想定されおり、企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないことになります(ただし、上限は10年)。

②の労働者(高齢者)について

定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないことになります。

法案の内容は、上記①および②の方について、労働契約法で定められている「無期転換申込権」発生までの期間(通算5年)に関する特例を設ける(=無期転換させない)というものです。

法案の背景

この法案は、平成25年に施行された「無期転換申込権」によって生じる弊害を無くすために設けられたものです。

まず、①の労働者(高度専門労働者)については、東京オリンピックとの関係がありそうです。平成32年に開催予定の東京オリンピックは、5年を超えるプロジェクトになります。終了日が決まっていますのでその後の雇用を保障することはできません。そこで「無期転換申込権」を行使されると余剰人員が発生してしまいますし、それを避けるために5年が経過する前に雇い止めを行うとノウハウを持った人材を失ってしまいます。

そのような状況を避けるために高度な専門知識を持った有期契約労働者を対象に「無期転換申込権」を行使できなくしたと思われます。

次に、②の労働者(高齢者)については、平成25年から施行されている高齢者雇用安定法との関連があります。60歳で定年し65歳まで再雇用した場合に、労働者から「無期転換申込権」を行使されると、無期限で雇用関係を継続させなければならなくなってしまいます。このような事態を防ぐために②の労働者(高齢者)が対象にされたと思われます。

適用を受けるために事業者が行うこと

事業主が労働契約法に基づく無期転換に関する特例の適用を受けるためには、「対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画」(計画書)を作成し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

計画書の内容は、①の労働者(高度専門労働者)については、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等の計画、②の労働者(高齢者)については、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等となります。

今後、新たな業務が発生することとなりますので、厚生労働省から発表される情報に注目しておく必要があります。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】

職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の

-

-

ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加となる

一定の有害性が明らかになった亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質について、労働安全衛生法施行令別表第

-

-

平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正

平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、

-

-

パートタイム労働法の一部が変わります。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります

-

-

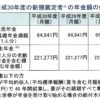

専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】

平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か

-

-

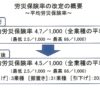

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率

-

-

雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】

就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金

-

-

平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ

平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立

-

-

雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す

-

-

入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】

入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費

スポンサーリンク

- PREV

- 平成26年度「地域別最低賃金」決定

- NEXT

- 法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?