国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大

国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。

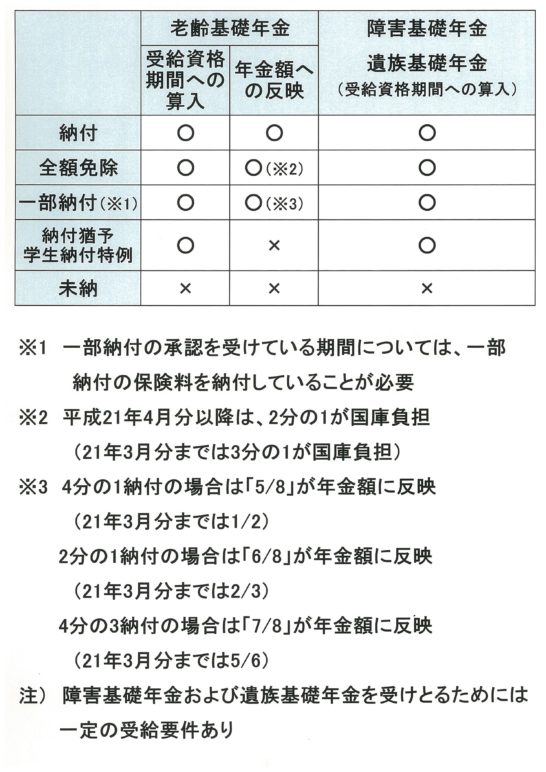

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額を計算するときは、「保険料免除」は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。ただし、「納付猶予」になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を追納する必要があるのです。

この納付猶予の対象年齢が、平成28年7月より30歳未満から50歳未満へ拡大されました。

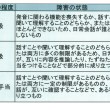

保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。

保険料免除制度は免除額が4段階に分かれており、免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。これが保険料納付猶予制度です。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

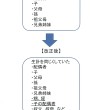

手続きをするメリット

保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。

(手続きをせず、未納となった場合は1/2(税金分)は受け取れません。)

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

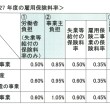

保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

[日本年金機構HPより引用]

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

スポンサーリンク

関連記事

-

-

平成26年度の雇用保険料率は前年据置き

平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2

-

-

高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)

平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、7

-

-

平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失

-

-

平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】

平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.

-

-

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月1日~】

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および

-

-

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案【施行予定:平成27年4月1日】

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」(有期雇用特別措置法案)が平成26年11

-

-

ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ

-

-

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語

-

-

未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。

未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)

-

-

厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】

財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。