平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正

公開日:

:

法改正情報

平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。

今回は、雇用保険法だけでなく、育児介護休業法、職業安定法と多肢にわたる法律改正の内容となっています。

育児・介護休業法関係

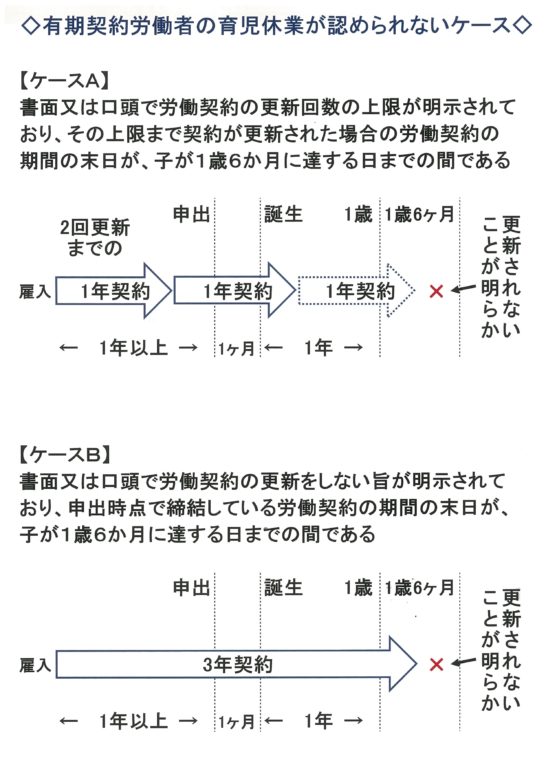

有期契約労働者の育児休業取得要件の見直し [平成29年1月施行]

育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和等が行われました。

【改正前】

①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

②1歳以降も雇用継続の見込みがあること

③2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く

【改正後】

①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

②子が1歳6ヶ月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者を除く

旧法の②は廃止、③は要件緩和となりました。

改正後の②の要件を満たさないケース

子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化 [平成29年1月施行]

【改正前】

1日単位での取得

【改正後】

半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。

※所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とする。

※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。

育児休業等の対象となる子の範囲の緩和 [平成29年1月施行]

【改正前】

法律上の親子関係である実子・養子

【改正後】

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の対象に追加になりました。

妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備 [平成29年1月施行]

【改正前】

事業主による、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、不利益取扱いは禁止

【改正後】

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけ。

・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務を適用。

※防止措置とは、労働者への周知、啓発、相談体制の整備など。

介護休業の分割取得 [平成29年1月施行]

【改正前】

介護を必要とする対象家族1人につき、原則1回に限り93日まで取得可能。

【改正後】

対象家族1人につき3回を上限として、通算93日まで、介護休業の分割取得が可能となりました。

介護休業給付の給付率の引上げ

【改正前】

賃金の40%。

【改正後】

67%に引上げになりました。

介護休暇の取得単位の柔軟化 [平成29年1月施行]

【改正前】

1日単位での取得

【改正後】

半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能となりました。(子の看護休暇と同様の制度です)

介護のための所定労働時間の短縮措置等 [平成29年1月施行]

【改正前】

介護休業と通算して93日の範囲内で取得が可能。

【改正後】

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

介護のための所定外労働の免除 [平成29年1月施行]

【改正前】

なし

【改正後】

介護のための所定外労働時間の制限について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されました。

雇用保険法関係

雇用保険の適用拡大 [平成29年1月施行]

【改正前】

65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外

【改正後】

同一の事業主に65歳前から引続き雇用されていた場合のみ、「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入することができましたが、65歳以降新たに雇用される方も「高年齢被保険者」として加入できるようになりました。

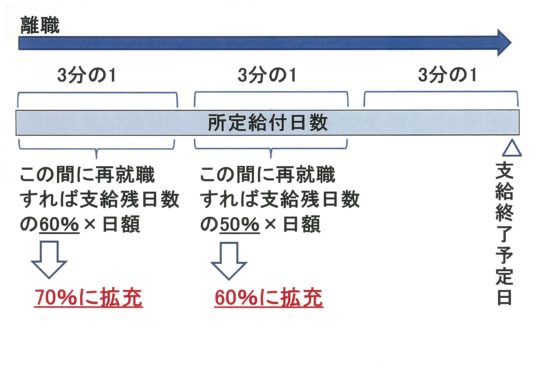

再就職手当の引上げ [平成29年1月施行]

【改正前】

再就職が決まった時点で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の残っている場合は60%に基本手当日額をかけた額、3分の1以上3分の2未満の場合は50%に基本手当日額をかけた額を一時金として支給。

【改正後】

給付率がそれぞれ10%ずつ上がります。

残りの日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、60%から70%に引き上げ、残りの日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は、50%から60%に引き上げとなります。

求職活動支援費の新設 [平成29年1月施行]

「就職促進給付」の改正前の内容は、①就業促進手当、②移転費、③広域求職活動費でしたが、改正後は、①と②はそのままで、③は「求職活動支援費」となります。

【改正前】

改正前は、「広域求職活動費」という名称で、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により遠隔地(往復300km以上)への求職活動をする場合に交通費等が支給されていました。

【改正後】

これまで「広域求職活動費」と呼ばれていた制度は「求職活動支援費」と名を変え、給付内容も以下のように3つに増えます。

1)広域求職活動費

公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動の移動距離が、往復300km以上から往復200km以上に緩和されました。

2)短期訓練受講費

雇用保険の受給資格者等が、公共職業安定所の職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

3)求職活動関係役務利用費

雇用保険の受給資格者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。

支給額は、本人が負担した保育等サービス利用費の80%で、1日あたりの支給上限額は6,400円です。支給対象となる上限日数は、面接等をした場合は15日、訓練を受講した場合は60日となっています。

リーマンショック時に創設した失業等給付の暫定措置の見直し [平成29年4月1日施行]

【改正前】

解雇・倒産等により離職した者等のうち、以下のいずれかに該当し、就職が困難であると認められた者について、通常の所定給付日数に加え60日間延長する。

①45歳未満の求職者のうち、安定した就業の経験が少なく、離転職を繰り返している

②雇用情勢の悪い地域に居住している

③公共職業安定所長が、特に再就職のための個別支援を行う必要があると認めている(個別支援)

【改正後】

暫定措置を終了する一方で、以下の措置を行います。

雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとされました。

雇止め等により離職した者の給付日数の拡充 [平成29年4月1日施行]

【改正前】

雇止め等により離職した者については、通常は一般の離職者と同じ給付日数(90~150日)であるところ、暫定的に、解雇・倒産等により離職した者と同じ給付日数(90~330日)に拡充する。(平成29年3月31日まで)

【改正後】

雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を新たに5年間実施されます。

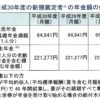

倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げ [平成29年4月1日施行]

【改正前】

倒産・解雇等により離職した者の給付日数については、一般の離職者よりも長い日数としている。(一般の離職者:90日~150日、倒産・解雇等により離職した者:90日~330日)

【改正後】

倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数が引き上げられました。

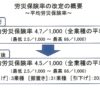

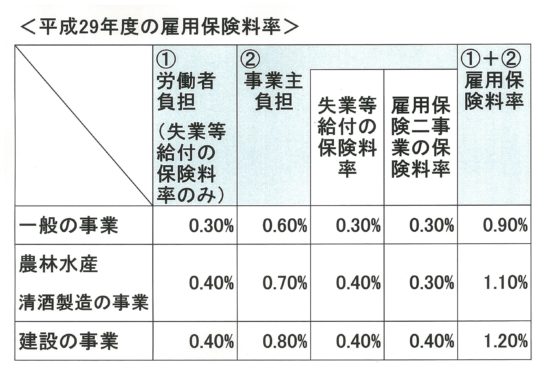

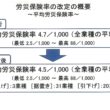

雇用保険料率の引き下げ [平成29年4月1日施行]

【改正前】

平成28年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.10%、農林水産・清酒製造業で1.30%、建設業で1.40%。

【改正後】

平成29年度の雇用保険料率は、一般の事業で0.90%、農林水産・清酒製造業で1.10%、建設業で1.20%となります。

失業等給付に係る国庫負担率の時限的な引下げ [平成29年4月1日施行]

【改正前】

本来の負担割合の55%の水準に暫定的に引下げられている。(基本手当の場合、13.75%)

【改正後】

平成29年度から平成31年度まで時限的に2.5%に引き下げられました。これにより国庫負担額は、年間約1,100億円の減額になります。

職業安定法関係

職業紹介における求人の不受理 [平成29年4月1日施行]

【改正前】

原則:すべての求人を受理しなければならない

例外:一定の労働関係法令違反の求人者による「新卒者向け求人」は受理しないことができる

【改正後】

原則:すべての求人を受理しなければならない

例外:以下の「すべての求人」について、受理しないことができる

・一定の労働関係法令違反の求人者による求人

・暴力団員等による求人

↓雑誌等にも、詳しい内容が掲載されていますので参考にしてください。

社労士 法改正・白書・統計 完全無欠の直前対策 2017年度

参照:厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html

スポンサーリンク

関連記事

-

-

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に

雇用保険では、働く方が失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、生活や雇用の安定と就職の促進の

-

-

雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】

平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは

-

-

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】

-

-

健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日

-

-

第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】

メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設 厚生労働省は、「

-

-

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)

厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平

-

-

平成28年度雇用保険料率(平成28年4月1日から引下げ予定)

労働政策審議会は昨年12月24日、平成28年度の雇用保険料率を1.35%から1.10%に引き下げる建

-

-

雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】

就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金

-

-

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案【施行予定:平成27年4月1日】

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」(有期雇用特別措置法案)が平成26年11

-

-

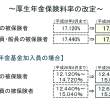

厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっていま

スポンサーリンク

- PREV

- 雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ

- NEXT

- 一般常識対策!平成28年版厚生労働白書を読み解く