有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント

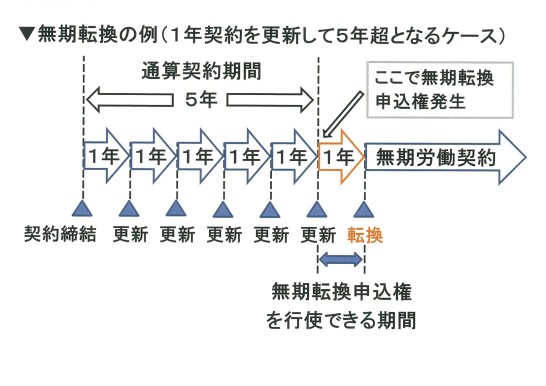

労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へ転換される仕組みが導入されています。

有期労働契約から無期労働契約への転換のルール

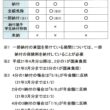

1)通算5年で無期労働契約に転換

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。

無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。

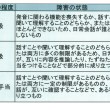

2)事前の無期転換申込権放棄を認めず

無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

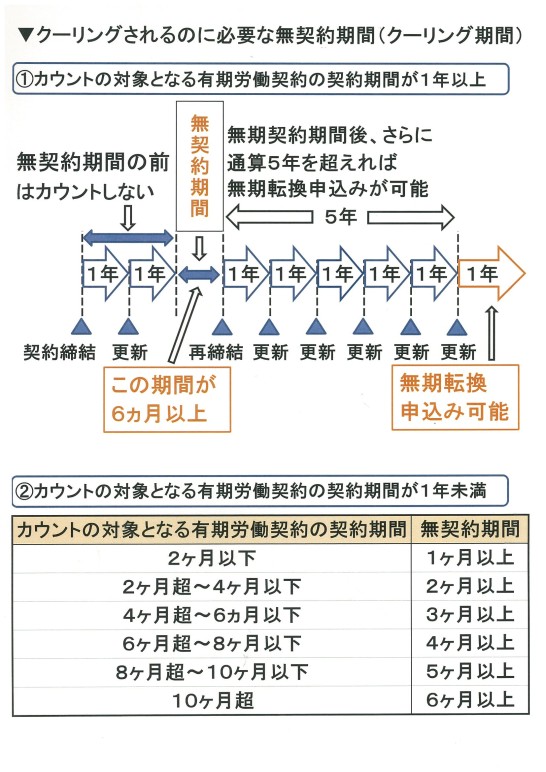

3)クーリング期間は6ヶ月以上

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。(クーリングという)

通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があればそれ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。

無契約期間後、さらに通算5年を超えれば無期転換申込みが可能となります。

無期転換後の労働条件

有期労働契約を無期労働契約に転換することを求めるものであり、就業日数や時間を正社員と等しくすることを求めるものではありません。

転換後の労働条件については、労働協約や就業規則に別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件(職務、賃金、労働時間等)が適用されることになります。

無期転換ルールの特例

無期転換ルールについて以下のような特例が設けられています。

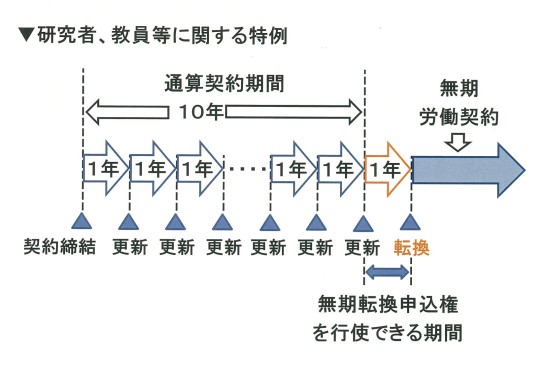

1)大学等及び研究開発法人の研究者、教員等についての特例

無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています。【平成26年4月1日施行】

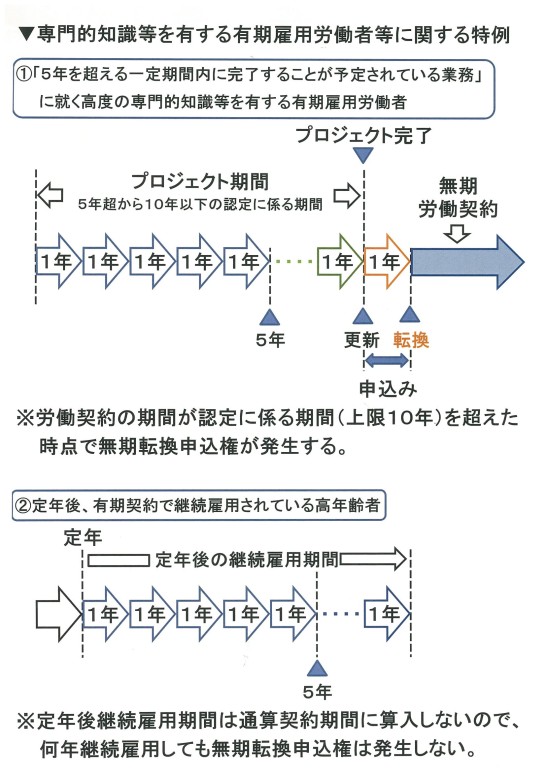

2)専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特例

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が制定されています。【平成27年4月1日施行】

①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

5年を超える有期のプロジェクト期間中は、対象労働者について、無期転換請求権は発生しない。(ただし、10年が限度)

②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

定年後引き続き雇用されている期間中は、対象労働者について無期転換請求権は発生しない。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率

-

-

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、

-

-

厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっていま

-

-

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語

-

-

社会保険Q&A ~労働者の代表となれる者~

Q、就業規則や36協定を届ける際に労働者の代表が署名押印しているのですが、管理部の総務・経理担当者が

-

-

中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】

厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。 中小企業にお

-

-

国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大

国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が

-

-

雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ

雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用

-

-

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大

平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に

-

-

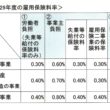

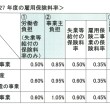

平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】

平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.