効率的な記憶術を探る①

社会保険労務士試験は出題範囲が膨大でしかも細かい記憶も必要です。全体を論理的に理解する力と数字などを単純に暗記するという2つの能力を使い分けながら勉強を進めていくことになります。

限られた時間の中で効率よくしかも正確に勉強を進めていくためには、それなりのテクニックが必要となってきます。特に社会人の方ですと勉強時間もかなり制約があるので遠回りの勉強にならないように、ここで勉強法を整理していきたいと思います。

記憶の仕組み

脳内で記憶し続けられる期間は、大きく分けて2種類に分けられます。

短期記憶 (数秒~1カ月)と長期記憶 (1カ月~一生)です。

さて、ここでまず疑問に思うのが「なぜ短期と長期に分かれているのか」ということです。

これは重要なポイントですね。理由は人の生命維持に関係します。

脳は命に関わる最重要な情報は長期的に記憶し、重要ではない情報は忘れるようにします。

記憶量に限界がある脳だからこそ、本当に必要なことだけ記憶し続け重要でないものは忘れるようになっています。

記憶の差別化を行うことにより、私たちは脳を無意識に守っているのです。

ですので、脳は覚えるより忘れるほうが圧倒的に得意なのです。

そこで、記憶術で狙うべきは長期記憶の形成になります。

長期記憶の形成

長期的に記憶するには、記憶の重要さを判断する海馬に「これは重要な情報だ。長期的に記憶しろ」と判断させればいいのです。では、どうすればいいのでしょうか?それは、

海馬をだますことです。

一度きりの情報であれば「これは重要でない」と判断して、すぐに忘れてしまいます。

しかし、繰り返し入ってくる情報であれば「重要な情報だ。長期的に記憶しろ」と判断し、記憶を開始します。

つまり「繰り返し、情報が入ってくるかどうか」という基準で判断しているのです。

ですので、長期記憶を作るには小さなことを地道に毎日積み重ねる「復習が大切」なのです。復習をして海馬に情報を送り続ければ、重要な情報として判断し短期記憶から長期記憶に変わるのです。

復習のやり方

人間が記憶した内容は、いったいどれくらいの時間で忘れてしまうのでしょうか?

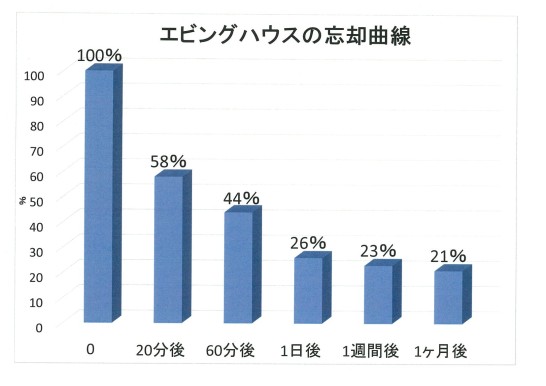

ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスが「無意味な文字の羅列を記憶してそれを一定時間後にいくつまで思い出せるか」と言う実験を行っています。

この実験は「エビングハウスの忘却曲線」として現在でも有名で、記憶の保持率が20分後には58%、60分後には44%、1日後には26%、1ヶ月後には21%まで低下することが分かりました。

つまり暗記しても復習しなければ翌日には7割近く忘れてしまう。そして1ヶ月後には8割を忘れてしまうということなのです。

それでは、このエビングハウスの忘却曲線を参考にして復習のタイミングを考えてみましょう。

間違いなく復習しないといけないのは「翌日」ですね。当日から翌日にかけては一番忘れやすいので、勉強したことは必ず次の日にもう一度確認する。これは間違いなくやっておいたほうが良さそうです。

そのそして、3回目の学習は1週間後、4回目は1ヵ月後と復習するようにすればかなり記憶の定着がはかれるようになります。

さらに記憶効率を上げるために実践すべきことは、睡眠をしっかりとることです。できれば6時間以上とることが理想です。

なぜなら、脳は睡眠中に一日の情報を整理して、覚えたことを脳に深く刻むからです。つまり、睡眠によって記憶されていくのです。ですからテスト前などの一夜漬けは睡眠によって脳に深く刻んでいないため、すぐに忘れてしまうのです。

↓ランキング参加しています!

スポンサーリンク

関連記事

-

-

社労士合格のための記憶術!③

社会保険労務士の試験勉強時間は1年以上になる場合が多く、いかに集中力を維持するかが一つのポイントにな

-

-

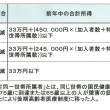

入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】

入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費

-

-

社労士試験終了後から合格発表までにやっておくこと

8月末の試験が終了し合格発表までは、なんとなく落ち着かないものです。それが自己採点で合格ラインギリギ

-

-

パート主婦の税金と社会保険

年末調整の時期が近づき、そろそろ生命保険料の控除証明書なども届き始めているようです。 この時期

-

-

国民健康保険料を滞納した場合

最近は、担当者からの連絡・訪問、延滞処分など各自治体で保険料未納者への対応を強化しています。国民健康

-

-

はり・きゅう、あんま・マッサージが健康保険の給付対象となる場合

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の

-

-

独学者の社労士基本テキストの選び方

基本テキスト選びは理解度や進み具合など、その後の勉強に大きな影響を及ぼす重要な第一歩です。比較しなが

-

-

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大

平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に

-

-

傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)

平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変

スポンサーリンク

- PREV

- 社会保険Q&A ~第三者の行為による治療費~

- NEXT

- 効率的な記憶術を探る②