人口を維持し女性の就労を拡大するには「M字カーブ」の解消が課題

政府の経済財政諮問会議の下に設置された専門調査会は、日本経済の持続的な成長に向けた中間整理をまとめました。

日本の人口は出生率が回復しない場合、2060年には8700万人まで減少する見込みです。人口減で労働力が足りなくなると経済成長や財政に大きく影響するため、出生率を高めるため50年後に人口1億人程度の維持を目指す目標を「骨太方針」に反映させる考えを政府は表明しました。

1人の女性が生涯に産む子供の数を示す、合計特殊出生率が2012年の1.41から2030年に2.07まで回復し、その後も同じ率で推移すれば2060年の人口は1億5千万人以上になるとの推計があるようです。

人口の減少を食い止め女性の就労を拡大するためには、長時間労働の解消が課題となります。世界的にみて日本は週49時間以上働く長時間労働者の割合が23%で、アメリカの16%やイギリスの12%を大きく上回っています。

これと反比例して夫の育児・家事時間は欧米の半分以下にとどまっています。長時間労働の夫が育児や家事に十分に取り組めていない現状が、女性が就労や出産に二の足を踏む要因とも考えられています。

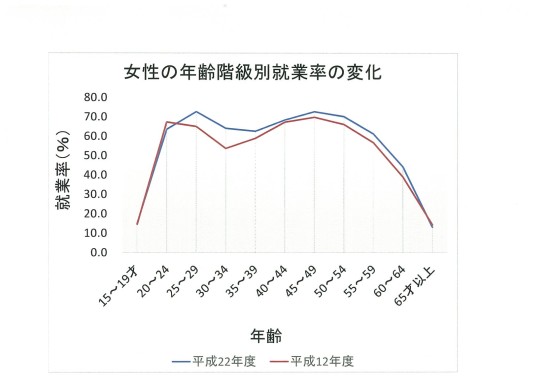

結果、子育て世代が多い30~40代前半の女性の労働比率が低下する「M字カーブ」として顕著にあらわれています。

解決策として、政府は厚生年金に加入できるパート労働者の対象拡大を決定したほか、待機児童解消のため保育所整備も進めているが、財源の制約もあり十分な成果は挙がっていません。 本当に、「月日の経つのは速い」ものですので、もっと思い切った早急の対応が求められています。

年齢階級別の就業率について、平成12年ではM字型カーブの左側のピークは「20~24歳」でしたが、平成22年には「25~29歳」へ移っています。また、平成12年では「30~34歳」がM字型カーブのボトムでしたが、平成22年は「35~39歳」へ移っています。このようにいわゆるM字型カーブのボトム(底)の部分は年々上昇しているものの、依然として落ち込みがみられます。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

賃金構造基本統計調査の結果

厚生労働省は2月19日、平成26年「賃金構造基本統計調査」の結果を公表しました。 男女間の

-

-

平成26年度「地域別最低賃金」決定

最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められ

-

-

平成27年 民間主要企業年末一時金妥結状況

厚生労働省は、平成27年「民間主要企業の年末一時金妥結状況」を公表しました。 集計対象 「民間主

-

-

「平成25年度 障害者雇用実態調査」の結果公表

厚生労働省は平成26年12月18日に「平成25年度 障害者雇用実態調査」の結果を公表しました。この調

-

-

平成26年「労働争議統計調査」の結果公表

厚生労働省は、労働争議の実態を明らかにして労働行政推進上の基礎資料とするための、平成26年「労働争議

-

-

完全失業率などの労働力調査【平成26年4月速報】

総務省統計局による、労働力調査(基本集計)の平成26年4月分の数値が発表になりました。景気の回復基調

-

-

平成27年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果

厚生労働省は、昨年12月3日に平成27年「賃金引上げ等の実態に関する調査」(9~12月予定を含む)の

-

-

待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について

首都圏などで問題となっている、待機児童解消へ向けての緊急的な取組として、待機児童数が50人以上(平成

-

-

平成26 年「高年齢者の雇用状況」公表

厚生労働省は10月31日、高年齢者を65 歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など

-

-

13年度「心の病」での労災申請件数最多の1409人

仕事などでうつ病などの精神疾患にかかり、2013年度に労災申請した人は、1409人(前年度152人増