教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より

新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を受講した場合に、給付金の給付割合が引き上げになりました。また、45 歳未満の離職者に対して、「教育訓練支援給付金」が創設されました。

教育訓練費の拡充

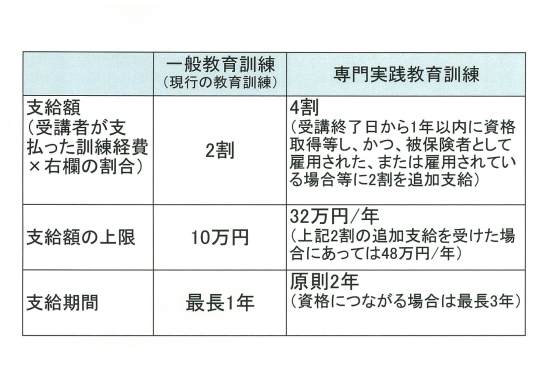

教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な「専門実践教育訓練」として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合等に、

・給付を受講費用の4割に引き上げる

・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する

など拡充されました。

なお、現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま利用できることとなっています。

給付制度の対象者は

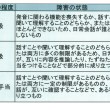

10月1日以降の教育訓練給付制度は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類となります。

「専門実践教育訓練」に対する教育訓練給付金の支給対象となる人は、①又は②に該当する場合です。

①10月1日以降に、初めて受給する人

受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

②10月1日以降に2回目以降として受給する人

前回の受給開始日から次の「専門実践教育訓練」の受給開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

支給対象の資格は

次の(1)~(3)の教育訓練のうち、受験率や合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

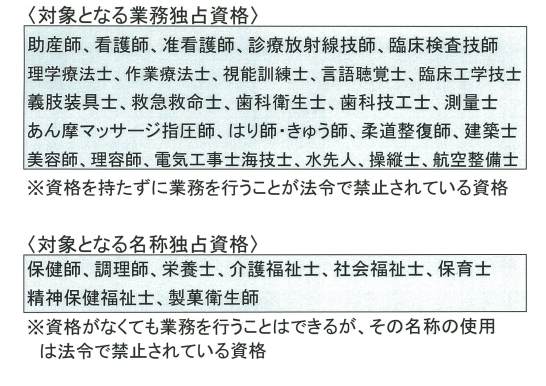

(1)業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

訓練期間は1年以上3年以内とし、職業開発局長の定める1年未満の養成課程も含まれます。

「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格です。

「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格です。

(2)専門学校の職業実践専門課程

訓練期間は2年で、専修学校の専門課程のうち企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものが該当します。

(3)専門職大学院

訓練期間は2年または3年で、高度専門職業人の養成を目的とした課程が該当します。

「教育訓練支援給付金」の創設

45歳未満の離職者が、10月1日以降に「専門実践教育訓練」を受講し、初めて教育訓練給付を受給する場合、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が、受講中に支給されます。なお、この制度は平成31年3月31日までの暫定措置制度です。

↓ランキング参加しています!

スポンサーリンク

関連記事

-

-

平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正

平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、

-

-

パートタイム労働法の一部が変わります。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります

-

-

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】

-

-

改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2

-

-

障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語

-

-

産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社

-

-

ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ

-

-

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ

-

-

厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】

財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。

-

-

雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省